Lors d’une émission télévisée, Jean-Marie Kassamba, président de l’Union nationale de la presse du Congo à Kinshasa, a affirmé que les mines des quatre provinces issues du démembrement de l’ancien Katanga contribuent à elles seules à hauteur de 80 % au budget national. Une déclaration fondée sur aucun élément factuel, mais devenue virale. Décryptage.

« Ce sont les mines du Katanga qui constituent 80 % du budget du pays ». Cette affirmation de Jean-Marie Kassamba a été largement partagée sur les réseaux sociaux Facebook et X vers la fin du mois de juillet. Cette désinformation s’appuyant sur une statistique manipulée a obtenu une forte viralité suite notamment à la notoriété de son auteur, un des journalistes ayant une large audience au pays.

Pour vérifier la validité de ces données, Vunja Uongo, la cellule de vérification des faits au Studio Hirondelle, a examiné les documents budgétaires officiels de la République démocratique du Congo (RDC) pour les exercices 2024 et 2025. Selon les prévisions budgétaires de l’exercice 2025 (en cours), les recettes globales attendues sont de 46 799,7 milliards de francs congolais, soit environ 16 milliards de dollars. Sur ce total, les recettes internes représentent 33 141,9 milliards de FC, soit seulement 70,8 % du budget. Un total inférieur aux 80 % avancés par M. Kassamba pour les seules mines du Katanga.

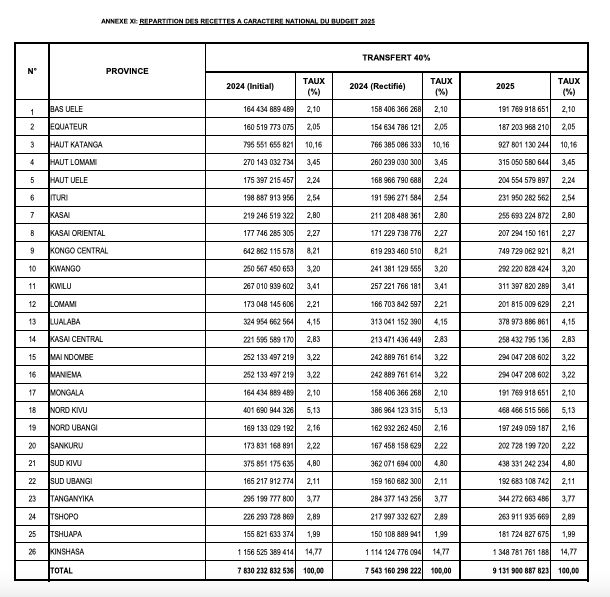

En examinant la répartition des recettes par province sur base de l’annexe 11 des documents budgétaires, les données officielles montrent que la ville de Kinshasa arrive en tête avec 14,77% de la contribution au budget national, suivie du Haut-Katanga, 10,16%, et du Kongo-Central, 8,21 %. Les quatre provinces issues du grand Katanga (Lualaba, Tanganyika, Haut-Katanga et Haut-Lomami) contribuent ensemble à hauteur de 21,53%. Ces chiffres officiels, qui prennent en compte tous les secteurs générateurs de recettes, sont bien loin des 80% mentionnés dans la déclaration de Kassamba.

Les mines, 30% des recettes nationales

Au cours d’une conférence de presse animée en 2021, le ministre de l’Industrie Louis Watum, président de la Chambre des Mines à l’époque, avait évoqué les parts du secteur minier dans les recettes nationales en RDC. Selon les données de cette structure, le secteur minier congolais avait généré « près de 6 milliards de dollars américains » entre 2018 et 2019. Depuis 2021, les chiffres ont explosé, grâce à plusieurs réformes engagées, notamment via le Code minier de 2018 aujourd’hui pleinement appliqué. Pour l’exercice 2025, la part du secteur minier devrait s’élever à environ 6 milliards de dollars, soit un peu plus de 30% du budget national. En 2024, ce secteur a généré 4,36 milliards de dollars.

Dans le même registre, le député Flory Mapamboli, expert en finances publiques, a expliqué que les recettes minières s’élèvent à environ 5 milliards de dollars américains, soit seulement 49% des recettes propres de la RDC et 32% du budget général, qui inclut les aides extérieures. Si le secteur minier est la principale source de revenus en RDC, sa contribution au budget ne dépasse cependant que rarement un tiers des recettes totales.

Les ressources naturelles, propriété nationale et non des provinces

Ces recettes sont réparties entre plusieurs provinces, avec certaines plus importantes que les autres, à l’instar du Nord-Kivu, Sud-Kivu ou encore l’Ituri qui n’ont rien à envier au Grand Katanga en matière de richesses minières.

Toutefois, la Loi précisé que les ressources naturelles sont des biens nationaux, appartenant à tous les Congolais. L’article 58 de la Constitution dispose que « tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales », obligeant l’Etat à « les redistribuer équitablement » et à « garantir le droit au développement » pour tous. Le législateur de la même Constitution, conscient de la répartition inégale des ressources à travers le pays, a également prévu, dans l’article 181, la création d’une caisse de péréquation afin de « financer des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées ».

En plus d’être une fausse information, les propos de Jean-Marie Kassamba apparaissent comme un discours de haine qui alimente les divisions et nuit à la cohésion sociale.

Sur Internet, les chiffres sont considérés comme une présomption de légitimité scientifique et d’une apparence d’objectivité, rendant parfois difficile la déconstruction de ces fausses informations. Face aux propos erronés d’une personnalité publique, les médias sont appelés à trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la véracité des faits, en vérifiant les informations avant de les publier. Cela passe notamment par le recoupement des sources, la citation claire des références ainsi que le recours à la prudence et de rigueur.

La rumeur de la semaine est une rubrique pour décrypter les fausses informations qui circulent sur nos réseaux sociaux et au sein de nos communautés locales sur le terrain.